Adulte surdoué : et si vous l’étiez sans le savoir ?

Explorez les facettes méconnues du HPI chez l’adulte, les signes indiquant un potentiel intellectuel élevé et comment cela influence la

Besoin d’un avis extérieur ?

30 minutes pour

clarifier votre situation.

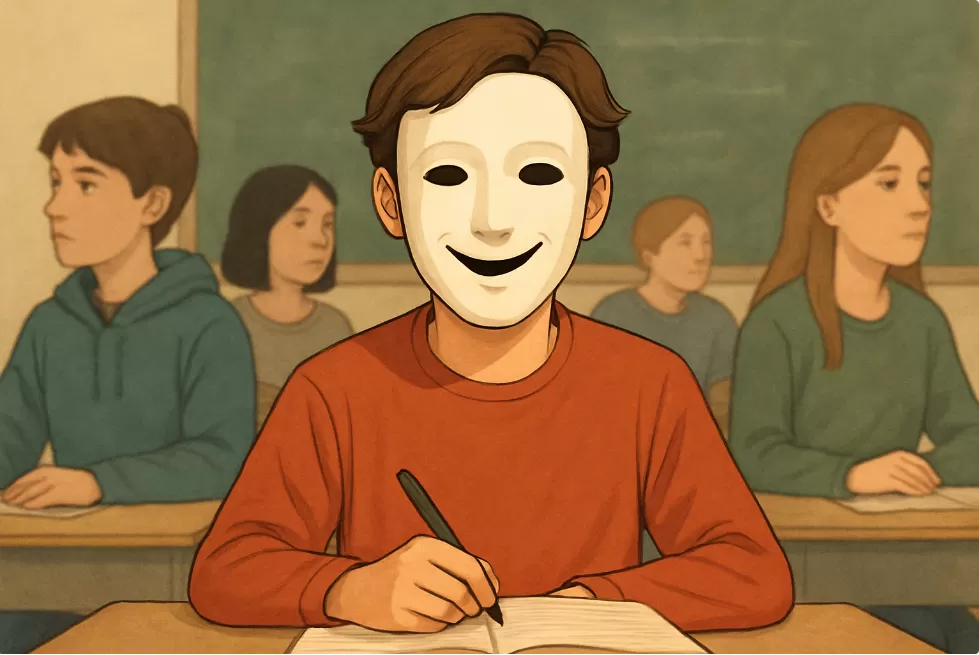

Chez les adolescents HPI, l’adaptation n’est pas toujours visible. Elle ne prend pas forcément la forme d’un masque social fluide ou d’un comportement stratégique. Parfois, elle devient structurelle. Elle s’organise au fil des années autour d’une logique simple : « Si je veux éviter d’être rejeté, je dois ajuster ce que je montre de moi. »

Ce n’est pas un choix pleinement conscient. C’est une stratégie de survie émotionnelle, qui s’installe progressivement et finit par façonner une partie du fonctionnement psychique.

Ce compromis, je l’ai nommé self contraint-réactif.

Ce n’est ni un faux-self complet, ni un vrai-self assumé. C’est un personnage du rejeté, façonné par la nécessité de concilier un besoin d’authenticité avec un environnement perçu comme exigeant ou normatif.

Il se construit sur deux dynamiques complémentaires :

Cette structure permet au jeune de maintenir une forme de lien social. Mais elle ne repose pas sur une expression de soi authentique : elle repose sur une gestion constante de ce qu’il peut ou non montrer.

Parler de votre situation

Sans engagement. Juste pour vous aider à faire le tri.

L’activation prolongée du self contraint-réactif a un coût psychique important.

Ce coût se manifeste de plusieurs manières :

Cette fatigue identitaire peut mener, à l’adolescence, à des formes de burn-out scolaire, de retrait social, ou d’effondrement silencieux, souvent incompris des adultes.

Chez certains jeunes, le self contraint-réactif ne s’active plus seulement en situation sociale difficile : il devient un mode par défaut.

Le jeune ne sait plus très bien ce qu’il pense, ce qu’il aime, ce qu’il ressent sans filtre. Il fonctionne, mais il ne se sent plus vivant. Il répond, mais sans élan. Il réussit parfois, mais sans satisfaction durable.

Ce socle identitaire contraint peut perdurer à l’âge adulte s’il n’est pas reconnu. Il devient alors un facteur d’isolement, d’épuisement professionnel, ou de conflit relationnel.

Il ne s’agit pas de dénoncer une forme d’adaptation, ni d’inviter à « être soi » de manière simpliste. Il s’agit de mettre en lumière un mécanisme discret, mais coûteux, et de poser une question essentielle : combien d’adolescents fonctionnent encore en mode réactif, non pas parce qu’ils veulent plaire, mais parce qu’ils ont renoncé à être accueillis tels qu’ils sont ?

Repartir avec une direction claire, en 30 minutes.

Partagez cet article

Explorez les facettes méconnues du HPI chez l’adulte, les signes indiquant un potentiel intellectuel élevé et comment cela influence la

Quand la réussite scolaire des enfants HPI masque un effort invisible. Comprendre le camouflage silencieux pour prévenir l’épuisement.

Et si le vrai soin consistait à prévenir plutôt qu’à réparer ? Construire une santé mentale durable chez les ados