Moi, insensible et cynique. Suis-je un psychopathe ?

Avez-vous cliqué sur ce titre pour en savoir plus sur votre éventuelle psychopathie ou votre sérieux problème de socialisation ?

Besoin d’un avis extérieur ?

30 minutes pour

clarifier votre situation.

À huit ans, certains enfants HPI se demandent si la mort a un sens.

À dix, ils doutent d’être réels. À quinze, ils ne savent plus s’ils jouent un rôle ou s’ils sont encore quelqu’un.

Ce n’est pas un trouble. Ce n’est pas une posture. C’est une crise existentielle.

Et cette crise, chez les adolescents HPI, n’est ni rare, ni artificielle. Elle ne surgit pas parce qu’ils en font trop. Elle s’impose parce qu’ils ressentent tôt, pensent vite et perçoivent loin, souvent dans un environnement qui valorise l’adaptation plus que la cohérence intérieure.

Chez les HPI, la pensée s’organise tôt autour de la logique, mais aussi de la justesse.

Ils ne se contentent pas de comprendre le monde : ils cherchent à comprendre leur place, la cohérence entre ce qu’ils ressentent et ce qu’on leur demande d’être.

Dès l’enfance, certains expriment une forme de lucidité brute : « Pourquoi je suis là si je ne peux pas être moi ? »

À l’adolescence, cette tension se radicalise. Ils commencent à douter de tout ce qui ne sonne pas juste : les valeurs affichées, les discours d’adultes, les règles sociales… et souvent, d’eux-mêmes. Cette quête de sens ne les élève pas toujours. Elle les inquiète, les fragilise, les fait osciller entre intensité intérieure et inhibition extérieure.

Ces crises ne sont pas anecdotiques. Elles s’inscrivent souvent dans des enjeux plus vastes de santé mentale chez les jeunes HPI, en particulier lorsque ces questionnements restent sans espace d’expression ou de reconnaissance.

Parler de votre situation

Sans engagement. Juste pour vous aider à faire le tri.

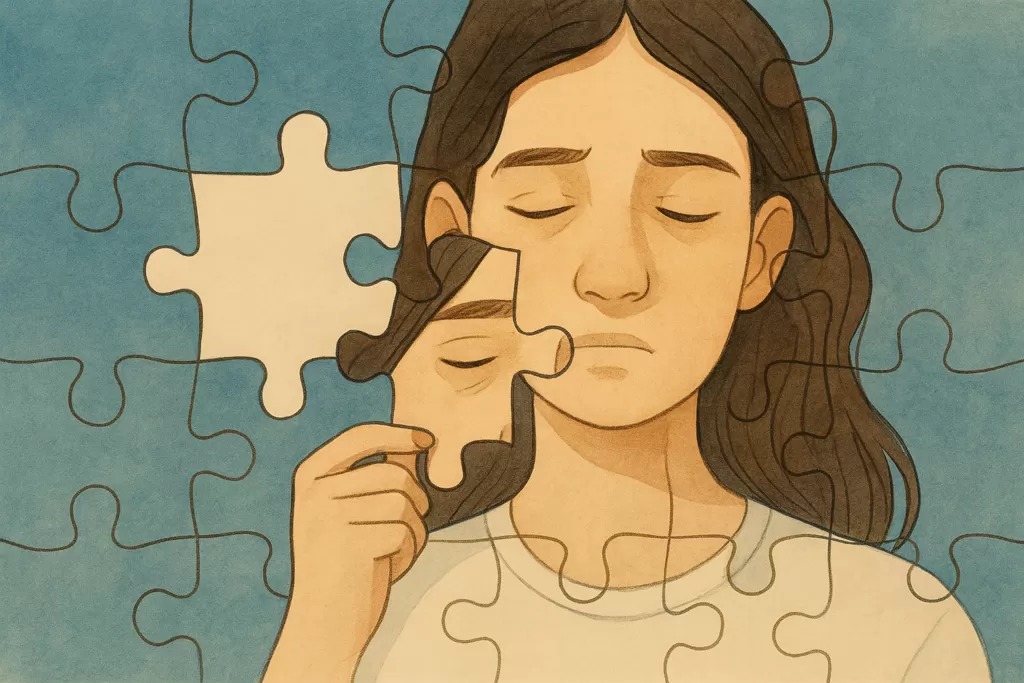

Dans cette période où se construit l’identité, les jeunes HPI sont confrontés à un double défi :

être fidèles à ce qu’ils perçoivent d’eux-mêmes, tout en restant acceptables aux yeux des autres.

Certains changent de style chaque mois. D’autres testent des masques sociaux en série, s’adaptant à chaque interlocuteur au point de ne plus savoir où est la cohérence.

Ils peuvent dire une chose et faire son contraire, sans manipulation. Simplement parce que le vrai soi est encore trop flou, trop fragmenté, trop souvent contredit par le regard social.

Parfois, ils arrêtent d’essayer. Ils ne savent plus quoi croire, ni qui croire.

Ils disent : « J’aimerais être comme les autres, ce serait plus simple. » Ou pire : « Je ne suis personne, j’adapte juste. »

Ce qui rend cette crise plus douloureuse encore, c’est que beaucoup d’ados HPI refusent leur propre singularité.

Ils ont intégré, souvent sans mot, que leur manière de réfléchir, d’interroger, de ressentir, gêne. Alors ils tentent de s’aligner. Ils coupent ce qui dépasse. Ils filtrent leurs idées, banalisent leurs émotions, se sur-adaptent jusqu’à disparaître.

Et quand ils n’y arrivent plus, la honte apparaît. Pas une honte visible. La honte sourde, celle d’être trop, d’être à côté, d’avoir cru qu’ils pourraient exister sans se trahir.

À lire aussi :

La crise existentielle des jeunes HPI ne se traduit pas toujours par des cris ou des provocations.

Elle peut prendre la forme d’un discours flou sur l’avenir : « On verra bien », « J’ai pas envie d’y penser. »

Ou d’un rejet des projets personnels. Ils démarrent une activité, puis l’abandonnent. Se projettent, puis se sabotent. Non par fainéantise, mais parce qu’ils ne croient plus au personnage qu’ils devraient incarner.

Elle peut aussi se manifester par une oscillation constante entre idéalisation et nihilisme. Ils rêvent grand, puis renoncent à tout. Ils veulent tout comprendre, puis disent que rien n’a de sens. Ils ne sont pas instables : ils sont en déséquilibre permanent entre la lucidité et le besoin de protection.

La réponse n’est pas dans la rationalisation. Ce n’est pas une question de remettre du cadre ou d’insuffler de la motivation. Ce n’est pas en normalisant leurs questionnements que l’on apaise leur trouble.

C’est en reconnaissant qu’il est légitime. C’est en offrant un cadre qui accepte la complexité, la contradiction, l’exploration identitaire, sans la figer dans une case ou une étiquette.

Cela peut passer par des espaces de discussion où l’on ne cherche pas à guérir, mais à comprendre :

Tous les adolescents traversent des doutes.

Mais chez les jeunes HPI, la crise existentielle n’est pas un passage. C’est parfois une charnière : soit ils peuvent se construire en acceptant leur complexité, soit ils se construisent contre eux-mêmes.

Reconnaître cette crise, ce n’est pas médicaliser l’adolescence. C’est reconnaître qu’une pensée exigeante a besoin d’un environnement lucide pour ne pas se retourner contre elle-même.

Repartir avec une direction claire, en 30 minutes.

Partagez cet article

Avez-vous cliqué sur ce titre pour en savoir plus sur votre éventuelle psychopathie ou votre sérieux problème de socialisation ?

Sommeil des ados HPI : comprendre le décalage biologique, réduire la rumination et instaurer des routines simples pour des nuits

Chez les ados HPI, la souffrance n’est pas toujours visible. Ce premier article explore les signaux faibles et leurs implications